Der frühe Morgen des 04.03. hielt für Basti eine böse Überraschung bereit. Eigentlich sah man ihm sein Elend nicht an, was wohl durchaus der bisher erreichten Bräunungsstufe zuzuschreiben war. Das änderte aber nichts daran, dass er sich vor Bauchkrämpfen krümmte und elendig vor sich hin röchelte, als wir uns zur Abfahrtsstelle unseres Busses nach Phnom Penh aufmachten.

Eine Handvoll Imodium Akut sicherte ihn gegen ungewollte Darmaktivitäten während unseres mehrstündigen Transfers ab – ob ihn das auch vor einer oralen Entleerung bewahren würde, sollte sich erst noch zeigen. Plastik-Tüten, proaktiv gesammelt, hatten wir vorsichtshalber in rauen Mengen am Start. Unser Bus – der natürlich keine Toilette an Bord hatte und somit die Schweißperlen-Parade auf Bastis Stirn noch zusätzlich verstärkte, war im vorderen Teil gut gefüllt. Wir verkrümelten uns also auf die hinteren Sitzplätze in Achsennähe.

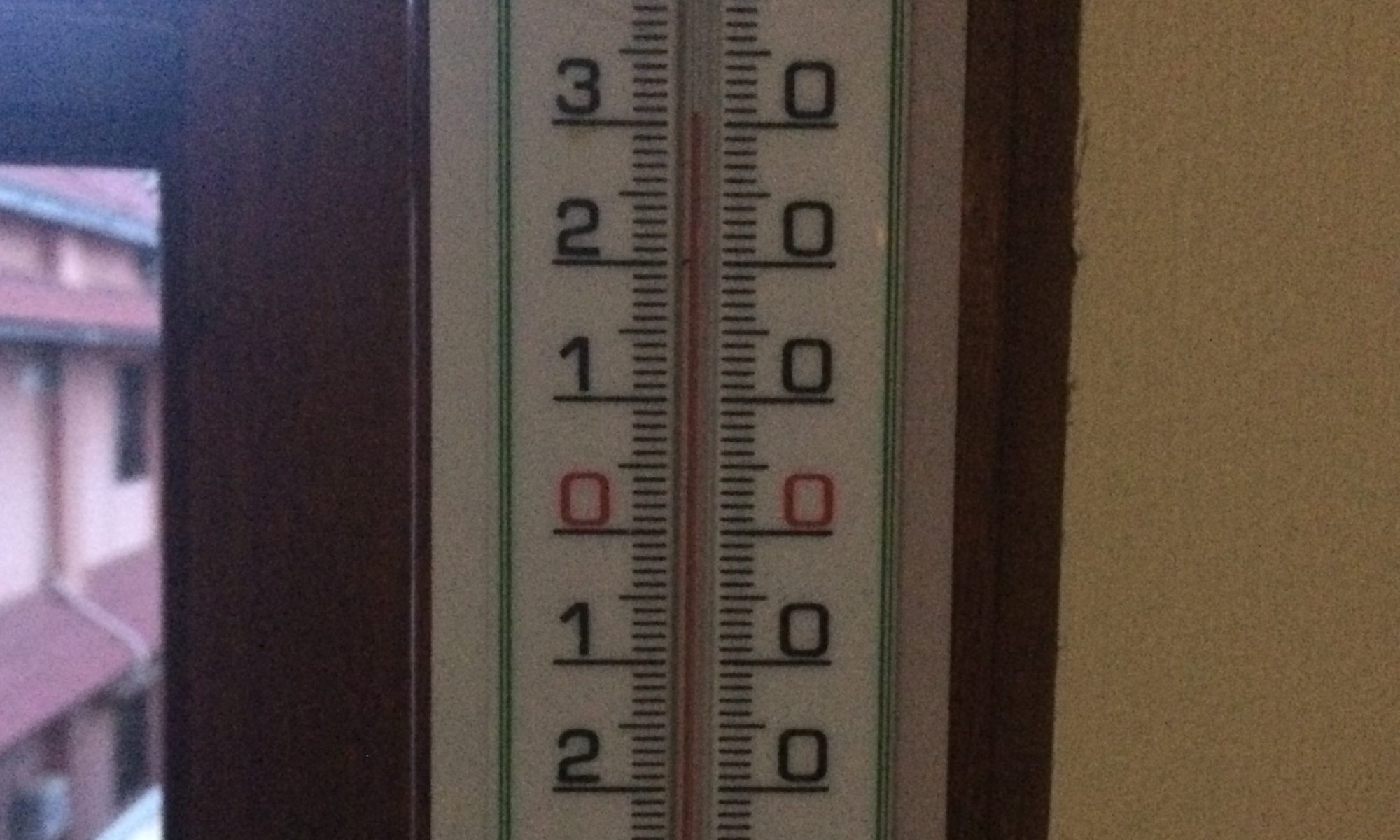

Hier war es nicht nur besonders „hopsig“, sondern, dank der Nähe zum Motor, von unten her auch ausgesprochen un-kuschelig heiß. Von oben brüllte uns die Klimaanlage zum Ausgleich eiskalte Luft entgegen. Alles nicht zuträglich für den ohnehin schon gebeutelten Patienten.

Wenigstens hatten wir hinten Platz, sodass wir jeweils zwei Doppelsitze für uns allein beanspruchen konnten und Basti fiel dankbarerweise schnell in einen, wenn auch unruhigen, Schlaf. Ich musste mich also mit mir selbst beschäftigen, schrieb etwas und glotzte ansonsten semi-interessiert aus dem Fenster und begutachtete die staubtrockene Landschaft.

Jeder Stopp des Busses brachte eine willkommene Abwechslung und gab mir Gelegenheit, die interessanten Snackvarianten, unter anderem bestehend aus grünen Eiern am Stiel, die auf einem Grill vor sich hin schmurgelten, in Augenschein zu nehmen. Probieren wollte ich nichts der sonderbaren Angebote. Statt dessen hielt ich mich an das, was keine Magenverrenkungen verursachte – Bier. Meine allzeit sichere Nahrungs-Ergänzungs-Bank.

Um 9:30 Uhr waren wir aus Battambang gestartet und weitestgehend durch spärlich besiedeltes Ödland gefahren. Gegen 16:00 Uhr wichen die ausgedörrten Landschaften langsam aber sicher immer größer werdenden Ansammlungen von Häusern und Geschäften – die Ankunft in Phnom Penh ließ sich also entsprechend erahnen.

Um 17:00 Uhr erreichten wir dann auch den Busbahnhof von Phnom Penh und Basti erwachte ebenfalls aus seiner schlaftrunkenen Lethargie. Spätestens, als wie gewohnt Horden von Taxifahrern auf uns zuströmten und uns als Fahrgäste gewinnen wollten, war er fast ganz wach, aber nach der Elendsfahrt natürlich weniger gut gelaunt.

Wir verhandelten also nicht lange herum und gaben dem, der am wenigsten an uns herumzerrte, den Zuschlag für den Fahrauftrag. Interessantes Detail übrigens an dieser Stelle: Die Fahrer schnappten sich stets zuerst Bastis Rucksack. Ich durfte meinen eigentlich immer selbst tragen. Allerdings gab ich ihn so oder so nicht gerne aus der Hand und es machte mir nichts aus, ihn selbst zu den Taxis, oder TukTuks zu schleifen. „Ladys First“ war aber offensichtlich weder in Thailand noch in Kambodscha eine gängige Devise. Hier hatte wohl der Mann noch die Hosen anzuhaben und das Geld in der Tasche. Wenn wir zum Beispiel irgendwo eine Rechnung anforderten, dann wurde diese immer Basti unter die Nase gehalten. Legte ich das Geld in den Umschlag, kam dieser mit entsprechendem Wechselgeld natürlich nicht zurück zu mir – sondern zu Basti. Und obwohl ich meistens diejenige war, die ein Bier bestellt und Basti einen Fruchtshake, war mit schlafwandlerischer Sicherheit davon auszugehen, dass die Getränke entsprechend falsch serviert wurden. Schon lustig, dass dies zu Hause mittlerweile durchaus anders ist ;o)

Unser Hostel war glücklicherweise nicht besonders weit vom Busbahnhof entfernt und so dauerte die Fahrt nur etwas über 10 Minuten und wir standen vorm Onederz Hostel, das vor zwei Monaten gerade neu eröffnet hatte.

Wir hatten zwei Betten im 12er Dorm gebucht und man zeigte uns diese in der dritten Etage. Die Betten befanden sich direkt hinter dem Eingang des Dorms – nicht optimal also – und uns vielen sofort zwei freie Betten an der schönen, großen Fensterfront auf. Wir fragten also den Servicemitarbeiter, der uns das Zimmer zeigte, sofort, ob ein Wechsel möglich wäre. Basti wollte sich verständlicherweise nicht mehr bewegen und so ging ich wieder an die Rezeption und fädelte den Umzugsdeal ein.

So bezogen wir also final ein Doppelstockbett in erster Reihe zum Panoramafenster – Basti unten, ich oben – mit einem herrlichen Ausblick direkt auf den Mekong.

Mit dem Hostel hatten wir einen Volltreffer gelandet. Das Personal war unheimlich freundlich und hilfsbereit, die Betten ultrage-mütlich, es gab große Schließfächer und blitzsaubere und schön gestaltete Gemeinschaftsbäder mit sensationellen Regenwaldduschen. Der Gemeinschaftsraum mit Sitzsäcken und einem monströs großen Fernseher mit Netflix Anschluss war ebenfalls sehr einladend auf einer Zwischenebene zwischen Rezeption und den darüber liegenden Zimmern angelegt. Später entdeckte ich noch eine Dachterrasse, mit tollem Ausblick, auf der wir meistens alleine abhängen konnten, da diese nirgends ausgeschildert war. Wer also irgendwann einmal in Phnom Penh sein sollte, und Lust auf ein schönes Dorm-Bett in einem schicken, modernen Hostel haben sollte, dem sei das Onederz sehr an’s Herz gelegt.

Patient Basti fühlte sich nach der anstrengenden Busfahrt nach wie vor nicht besser und sollte sich direkt nach unserer Ankunft in seinem Bett zusammen. Mir knurrte dagegen mittlerweile ziemlich der Magen und ich erkundigte mich an der Rezeption, ob es in der Nähe etwas Empfehlenswertes gäbe. Als ich das Wort „Night Market“ hörte, war die Entscheidung auch sofort gefallen – zudem sich dieser auch noch in 5-minütiger Laufweite direkt um die Ecke befand.

Bei Ankunft am Night Market war ich zuerst etwas enttäuscht, da die Reihen der aufgebauten Geschäfte zuerst nur aus mönströser Unterwäsche für die Kambodschanerin ab 50 zu bestehen schien. Daneben gab es noch mehr oder weniger authentisch gefälschte Chanel und Gucci Taschen und Sonnenbrillen jeglicher Allerweltsmarken sowie diversen Nippes und gerahmte Insekten.

In der Mitte des Marktes war eine riesige Bühne aufgebaut, auf der sich ein einsames Gesangstalent die Seele aus dem Leib performte. Vor der Bühne standen – natürlich in größtmöglichem Sicherheitsabstand – etwa 8 Leute und begutachteten die Bemühungen des angehenden Schlagerstars. Als ich dieses Spektakel passiert hatte, wurde es interessant.

Auf der Fläche eines mittelgroßen Fußballfeldes war der blanke Asphalt mit Bastteppichen ausgelegt auf denen sich schmatzende und lachende Menschen tummelten. Die Teppichfläche war umgeben mit Essenständen auf den sich die leckersten Dinge auftürmten. Das Angebot was so groß und unüberschaubar, dass ich mich nach einigen Anläufen schließlich für eine Hühnersuppe entschied. Wenig exotisch zwar, aber da weiß man, was man bekommt.

Ich bestellte und machte es mir auf einem freien Plätzchen inmitten der Teppichlandschaft im Schneidersitz gemütlich. Der Boden war von der Hitze des Tages so erwärmt worden, dass es den Anschein hatte, man würde auf einer Fußbodenheizung sitzen. Schließlich wurde mir meine Suppe gebracht und ich fragte mich ernsthaft, wie die vielen verschiedenen Restaurantbetreiber es in diesem Getümmel schafften, den Überblick über ihre Gäste zu behalten. Hier waren mit Sicherheit einige Kambodschaner im Service beschäftigt, die mit einem photographischen Gedächtnis gesegnet waren. Faszinierend!

Die Suppe dampfte und duftete herrlich vor sich hin. Ich schnappte mir ein frisches Paar Stäbchen und untersuchte den Inhalt genauer. Das Schöne an der asiatischen Küche ist – zumindest ist dies meine Meinung – dass nicht nur die Filetstückchen in das Essen wandern, sondern auch der ganze Rest, der nun einmal natürlicherweise zu so einem Tier gehört, entsprechend verarbeitet wird. Aus dem Inneren der Suppenschale förderte ich nach und nach gefleischte Knochen zu Tage, die es sorgfältig abzunagen galt. Auch Innereinen fanden sich bei tieferer Suppenschürfung in Form von Leber und Teilen von Hühnermägen. Außerdem quadratische rote Stückchen, die entweder einmal eine Lunge gewesen waren oder sonstiges gepresste Blutpampe darstellten. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn ich auch noch einen Hühnerhals herausgefischt hätte – ich hätte ihn selbstverständlich gewürdigt und von seiner fleischigen Hülle befreit. Irgendwie finde ich, dass dies dem Tier, was zu meinem „Vergnügen“ im Topf gelandet ist, Respekt zollt.

Ich mochte als Kind schon Innereine und daran hat sich bis heute – trotz BSE und Vogelgrippe – eigentlich auch nichts geändert. Ich esse sie nur, aus eben diesen Gründen, nicht mehr besonders häufig.

Was ich allerdings immer dann esse sobald es meinen Weg kreuzt ist Zuckerwatte. Zum Nachtisch gönnte ich mir also die kambodschanische Variante und konnte keinerlei Unterschied zu den bisher mir bekannten europäischen Ausführungen feststellen. Ich wusste es durchaus zu schätzen, diesen vertrauten Geschmack zu erhalten und nicht etwa eine Note von Chilli, Lemongras oder Koriander zu erschmecken. Bei Zuckerwatte hab ich’s sehr gerne traditionell.

Nach diesen kulinarischen Highlights ging ich zurück in’s Hostel und nach einem kurzen Check up bei Patient Basti ließ ich mich noch etwas auf der Dachterrasse nieder und entspannte Angkor-seeling mit Blick auf den Mekong.

Am nächsten Morgen war Basti wieder ganz hergestellt und mir ging es nach einer ruhigen Nacht in einem herrlich gemütlichen Bett ebenfalls hervorragend. Das Frühstück im Hostel stellte direkt ein weiteres Highlight dar, denn dort gab meine geliebten Fluffy-Pankaces und nicht das flache Plinsen-Substitut zubereitet und serviert wurden.

So gestärkt machten wir uns zu Fuß daran, die Stadt genauer unter die Lupe zu nehmen. Heiß war es natürlich auch hier und die Luftfeuchtigkeit ließ und nach wenigen Metern schon wieder schwitzen, wie nach einem Marathon. Aber irgendwie gewöhnt man sich daran. Zumal ALLE um einen herum am ölen sind ;o) Unsere erste Station erreichten wir nach etwa 20 Minuten Fußweg: den Zentralmarkt oder auch Phsar Thmei, was in der Khmer Sprache „Neuer Markt“ bedeutet.

Dieses Gebäude, was im Stil des Art Déco errichtet ist, wurde von 1935 bis 1937 von zwei französischen Architekten erbaut. Das zentrale Herzstück bildet eine 25 Meter hohe Kuppel, von der 4 jeweils 44 Meter lange Arme in alle Himmelsrichtungen abzweigen. Handel wird hier mit allen möglichen Alltagsgütern wie Stoffen, DVD’s, Sonnenbrillen und Spielzeug, Fake-Handtaschen und Klamotten betrieben.

Am beeindruckendsten fand ich jedoch das Angebot an frischen Früchten, Fleisch und Fisch, Blumen und allen möglichen Snacks. Es gehen einem schier die Augen über angesichts der herrlichen Farben, Formen und Gerüche und dem endlos scheinenden Angebot der Garküchen, die sich im überdachten Inneren der Seitenarme des Zentralmarktes tummeln.

Hier aßen wir auch direkt zu Mittag und der Oktopus, den ich mir zur Feier des Tages bestellt hatte und der direkt neben uns auf dem Grill landetet, schmeckte schlichtweg sensationell und war butterzart.

Die nächste Station unserer Erkundungstour erhob sich nach kurzem Fußmarsch in der lodernden Mittags-Glut vor uns auf einem 27 Meter hohen, künstlich angelegten Hügel. Das spirituelle Zentrum Phnom Penhs, der Wat Phnom, ist mit seinen vielen Statuen und Schreinen und den riesigen Bäumen und hübsch angelegten Schlenderwegen, ein sehr sehenswertes buddhistisches Bauwerk.

In einem der kleineren Tempel entdeckten wir, neben den üblichen Opfergaben an Geldscheinen (echten und kopierten), Räucherstäbchen, Lotosblumen und Früchten sogar ein ganzes Spanferkel! Da bat wohl jemand mit Nachdruck um einen ganz besonders vollen Teller.

In den Bäumen um den Wat Phnom herum erspähten wir auch einige riesige Flughunde, die kopfüber von den Ästen baumelten und sich sonnten – wohlgemerkt inmitten der Stadt!

Nach unserer erfolgreichen Erkundungstour erfrischten wir uns im Hostel mit einem ausgedehnten Nachmittagsnap, um uns am Abend erneut auf den Weg zu machen. Ziel unseres Streifzuges war die Bassac Lane, ein kleines, aber sehr feines Ausgehviertel, was aus vielen unterschiedlichen Bars zusammengewürftel ist, die westlichen Ansprüchen in keinster Weise nachstehen. Hippe Hippsterhangouts mit Kunstcharakter sozusagen.

Den Weg dorthin bestritten wir zu Fuß; vorbei am Independent Monument, welches im Stil der neuen Khmer Architektur in lotosblütenförmiger Art einer Stupa zu Gedenken der Unabhängigkeit Kambodschas von den Franzosen 1953 errichtet wurde. Nach diesem ca. 40 minütigen, und auch des Nächtens noch immer schweißtreibenden, Spaziergang hatten wir uns einen guten Cocktail redlich verdient. Bei herrlichem Vollmond und einer schönen Aussicht über die Stadt schmeckte dieser gleich doppelt so gut. Leider waren die schicken Bars nicht sonderlich belebt, was uns relativ zügig veranlasste, den Rückweg anzutreten. Diesmal gönnten wir uns für diesen auch ein TukTuk, da wir einfach zu kaputt für einen neuerlichen Fußmarsch waren.

Für Montag, den 06.03. stand – nach einem neuerlichen Pancake Frühstück – wieder Kultur auf dem Plan. Wir wollten das Genozid Museum Tuol Sleng, auch bekannt unter der Bezeichnung S21, besuchen. Die Killing Fields, welche sich ebenfalls in Phnom Penh befinden, hatten wir nicht auf dem Plan, aber das Museum wollten wir uns nicht entgehen lassen.

Eigentlich gingen wir davon aus, dass es sich außerhalb der Stadt befinden würde und nicht, wie sich herausstellte, mitten darin. Das Gebäude steht inmitten eines Wohngebietes und ist von einer Mauer umgeben, die am oberen Ende zusätzlich mit Stacheldraht bewehrt ist. Die Mauer wurde erst errichtet, als das S21 seiner grausamen, zweiten Bestimmung – einem geheimen Foltergefängnis der Roten Khmer, während deren Schreckensherrschaft von 1975 bis 1979 – zugeführt wurde.

Um besser verstehen zu können, was dort vor sich gegangen war, nahmen wir uns einen deutschen Audioguide und verbrachten die nächsten drei Stunden damit, Geschichten von Überlebenden und Erzählern zu lauschen, die dieses furchtbare Kapitel der Khmer beleuchtete und unter der Herrschaft von Pol Pot jeden 4 Kambodschaner zu Tode kommen ließ.

Bis heute ist es nur schwer zu begreifen, wie sich der Hass und die Verblendung einer Diktatur gezielt gegen das eigene Volk richten kann und die Vernichtung von Andersdenkenden, Intellektuellen und einfach modernen Menschen zum Ziel hat. Dieser kurze Zeitraum – gerade einmal 4 Jahre – katapultierten ein blühendes, aufstrebendes Kambodscha in die Steinzeit zurück. Die Folgen sind bis heute spürbar. Aber die Kambodschaner haben ihren Lebensmut und -willen nicht verloren. Auch das spürt man und das gibt allen Hoffnung.

Nach diesem durchaus schockierenden (aber in jedem Fall empfehlenswerten) Besuch mussten wir uns erst einmal ein wenig sammeln. Wir schlenderten etwas ziellos umher, bis wir an einem Hostel ankamen, dass uns an der Eingangstür seine Rooftop-Bar mit Pool anpries. Genau das richtige, um ein wenig abzuschalten.

Vor der Tür kamen wir mit einem deutschen Pärchen in’s Gespräch, was uns, unter Aufbietung aller Handelskunst, unbedingt ihre „Tigerlili“, ein ziemlich abgerocktes, aber durchaus fahrtüchtig wirkendes Motorrad, verkaufen wollten. Ich habe ja bereits des Öfteren über Bastis und meine zittrigen Moped-Ausflüge berichtet, dementsprechend bissen sich die beiden sehr erfolgreich die Zähne an uns aus. Aber wir hatten ein nettes Gespräch und verabschiedeten uns, mit dem Versprechen, einen Aushang zum Verkauf ihrer „Tigerlili“ in unserem Hostel zu platzieren, was wir später auch pflichtbewusst taten. Allerdings erst, nachdem wir in der Rooftopbar etwas enttäuscht feststellen musste, dass man mit der Bezeichnung „Pool“ wohl etwas vollkommen anderes, als ein klassisches Schwimmbad in kleiner Ausführung, gemeint haben musste. Wir entdeckten noch nicht mal ein Plantschbecken, tranken aber trotzdem ein Bierchen zur Entspannung und ärgerten uns nicht, auf diesen billigen „Nepper, Schlepper, Tourifänger“-Trick hereingefallen zu sein.

Abends gingen wir wieder auf den Night Market, um uns durch das Angebot lokaler Köstlichkeiten zu futtern. Zum Dessert orderte ich mir von einem Obsthändler eine „Bunte Tüte“ mit mehr oder weniger ominös aussehenden Früchten.

Auf der Dachterrasse unseres Hostels musste ich dann feststellen, dass lediglich 50 Prozent davon auch genießbar waren. Einige Früchte schmeckten herrlich süß, knackig, ein wenig säuerlich, ganz wunderbar. Die andere Hälfte bot Konsistenzen von nicht essbarer Holzigkeit bis hin zu Säure-Attacken, die meine Gesichtszüge entgleisen lassen. Das mitgelieferte Pülverchen war keine Hilfe, da es – wie ich zuerst vermutet hatte – kein Zucker, sondern Salz mit Chilli war. Aber an der Hälfte der Früchte hatte ich durchaus mein Vergnügen, also betrachtete ich die Investition von 2 Dollar als absolut angemessen für diese fruchtigen Feldtest.

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen diverser Schönheitsreparaturen. Mein Tagesrucksack, ein ultralight Raumwunder von Osprey, den mir eine liebe Freundin kurz vor meiner Abreise ganz überraschend zum Geschenk gemacht hatte und den ich seitdem heiß und innig liebte, hatte bereits, auf Grund der teilweise durchaus strapaziösen Reisetätigkeit, zwei kleine Risse genau dort abbekommen, wo er gerne einmal Kontakt mit diversen Untergründen aufnehmen musste.

Ich wollte keine weiteren Beschädigungen riskieren, also musste eine Wunderwaffe zur Reparatur her. Basti und ich gingen im Ausland nicht nur gerne in Supermärkte, wir zeigten uns auch interessiert an internationalen Baumärkten. In Phnom Penh fanden wir nach einem Streifzug durch diverse Lampenläden und Geschäfte mit Malerbedarf auch einen entsprechenden Dealer für Handwerksbedarf und erkundigten uns beim Verkaufspersonal, ob man hier auch das führte, was bekanntlich die Welt im Inneren Zusammenhält: Gaffa-Tape!

Alles hatte man im Angebot: Malerkrep, Isolierband, Klebeband, Packband… aber kein Gaffa. Irgendwann kamen wir auf die Idee, dass man dieses bewährte Klebematerial im Ausland unter Umständen unter einer anderen Bezeichnung führen könnte, da stießen wir auch endlich auf das Produkt unseres Begehrens. Tatsächlich erinnerte ich mich auch in dem Moment, in dem wir es erspähten, dass man Gaffa auf internationaler Basis nicht Gaffa, sondern DUCT Tape nennt.

Der Preis war übrigens auch ganz international und mit fast 7 Euro pro Rolle sicherlich kein Schnäppchen. Etwas besonders ausgefallenes hatte das Tape allerdings: ein herrliches Muster. Die Grundfarbe war ein heller Grünton und auf dieser Grundierung tummelten sich lustige Comic-Gürkchen, die mit Sprechblaser versehen waren, welche „Dill with it“ verlauten ließen. Wir mussten es haben!

Nicht nur, weil es meinen Rucksack erfolgreich von weiteren Beschädigungen bewahren würde, sondern weil es einfach das sensationellste Gaffa-Tape war, was wir jemals erblickt hatten. Basti und ich teilten und die Kosten und verließen glücklich den Baumarkt.

Der nächste Punkt auf unserer To Do Liste: ein Haarschnitt für Basti. Sein Pony versuchte während der letzten Tage bereits, ein gewisses Eigenleben zu entwickeln und sich in seinem Gesicht auszubreiten, also musste entsprechend Abhilfe geschaffen werden. Nachdem wir einen lokalen Choiffeur ausfindig gemacht hatten und dieser ihm zuerst einen der bekannteren David-Beckham-Schnitte mit längerem Deckhaar schmackhaft machen wollte (er hatte im Hinterzimmer wohl bereits die Extension für willige Kunden bereitliegen), blieb es dann doch bei der bewährten Variante „Hinten-Vorne-Seiten-Kurz und die Kopfhaut soll nicht durchscheinen“.

Danach hatten wir uns einen „Feel-Good-Cafe“ in gleichnamigem Etablissement verdient und verkrümelten uns später auf „unsere“ Dachterrasse in „unserem“ Hostel mit Blick auf „unseren“ Mekong, um den Tag vor unserer Abreise nach Kratie zu beenden.

Phnom Penh ist wirklich eine tolle und beeindruckende Stadt. Allerdings sind das hohe, lärmende Verkehrsaufkommen und die damit einhergehende Luftverschmutzung Dinge, die man weniger vermisst, sobald man ihr den Rücken kehrt.

Also machten wir uns am nächsten Tag in eine Region mit weniger Chancen auf Atemwegserkrankungen auf: Kratie, im Osten Kambodschas.

Und hier erwartete uns – im Gegensatz zum pulsierenden Großstadtleben – ein nahezu eremitisches Dasein zwischen Kühen, Katzenbabies und Gottesanbeterinnen. Aber dazu an anderer Stelle mehr!